6月29日の投稿で紹介した日新舎友蕎子著「蕎麦全書伝」を読んで、江戸時代の蕎麦汁に興味を抱き簡単に再現してみた。時代は赤穂浪士の討ち入りがあったころの1700年代前半から、、、。

辛味大根の絞り汁で食す

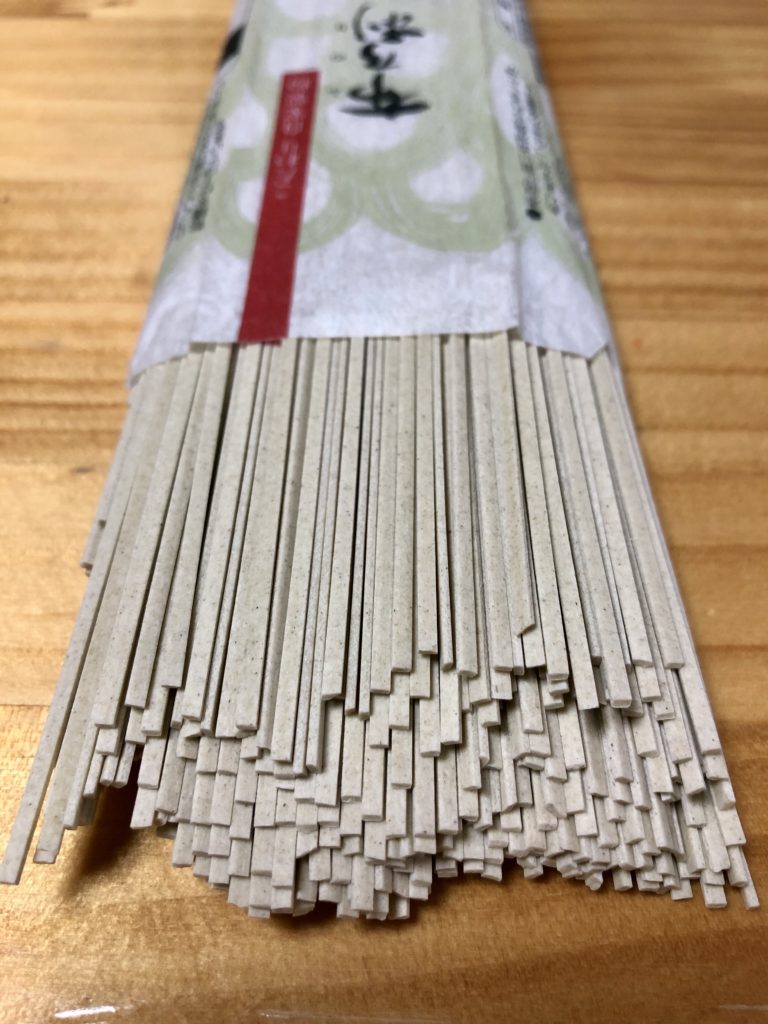

江戸浅草柴崎町の寺院「道光庵」の僧は蕎麦打ちの名人といわれ、鰹だしの代わりに「辛味大根の絞り汁」で蕎麦を檀家に振舞った。町中の人たちは、その美味しさに驚き、蕎麦目当ての人たちが信心にかこつけて連日門前に列をなした、、、、とある。

やってみた、、、。

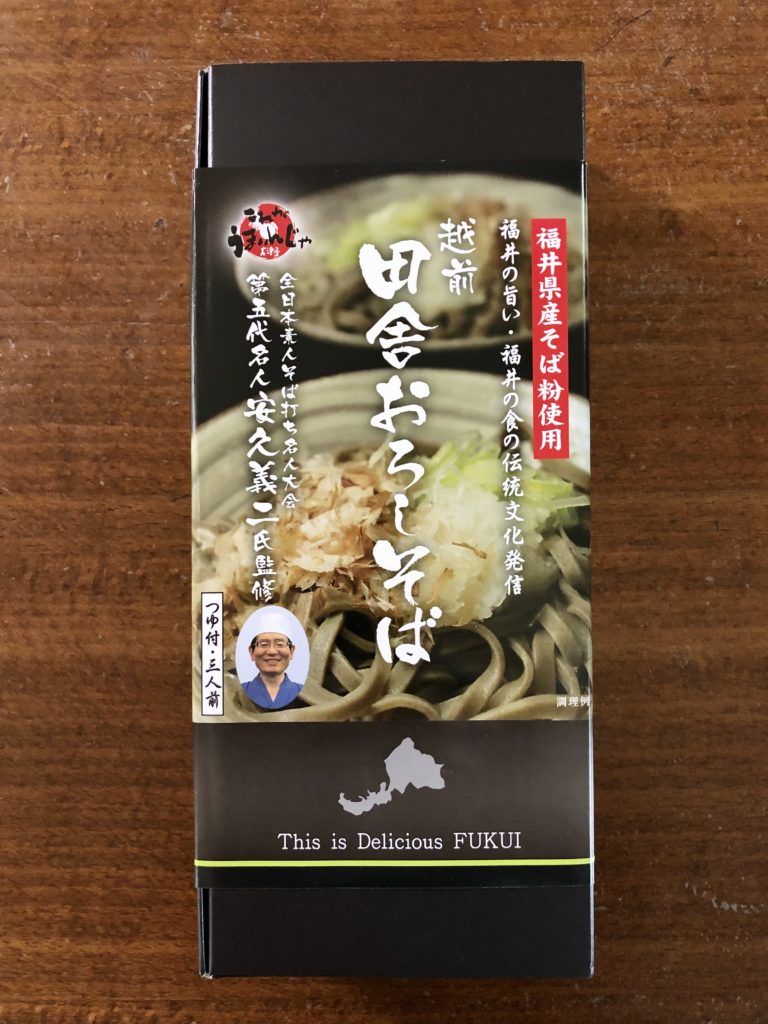

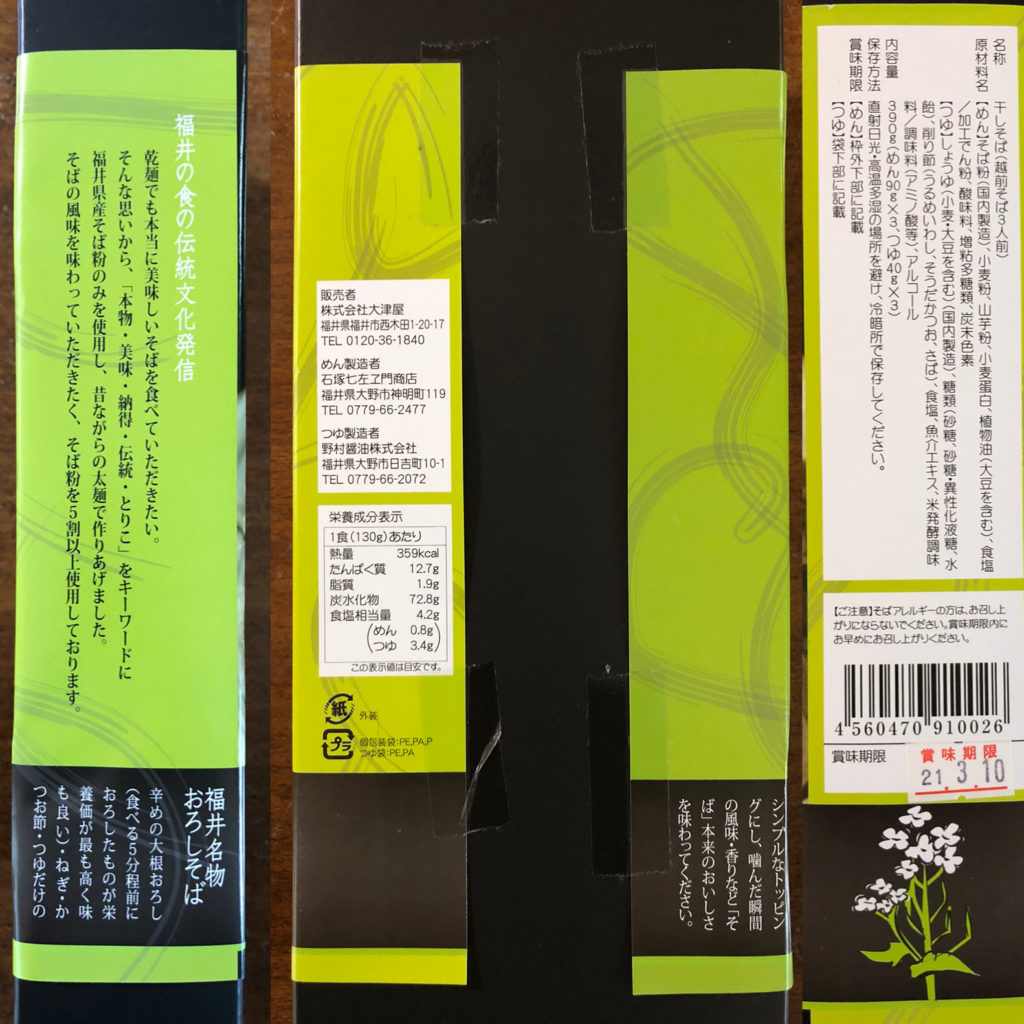

おろしそば大好きの福井県人としては、言いにくいのだが「味気ない」。

蕎麦も大根も旨味成分をほとんど持たないので味気ないのは当たり前だが、道光庵のそれとは何が違ったのだろうか。

良く言えば蕎麦の味がストレートに伝わる。当時の蕎麦は、そのくらい美味しかったのかもしれない。

辛味大根はその後の時代も蕎麦の薬味の代表格だった。わさびは辛味大根が辛くない季節の代用品から始まったとの説がある。

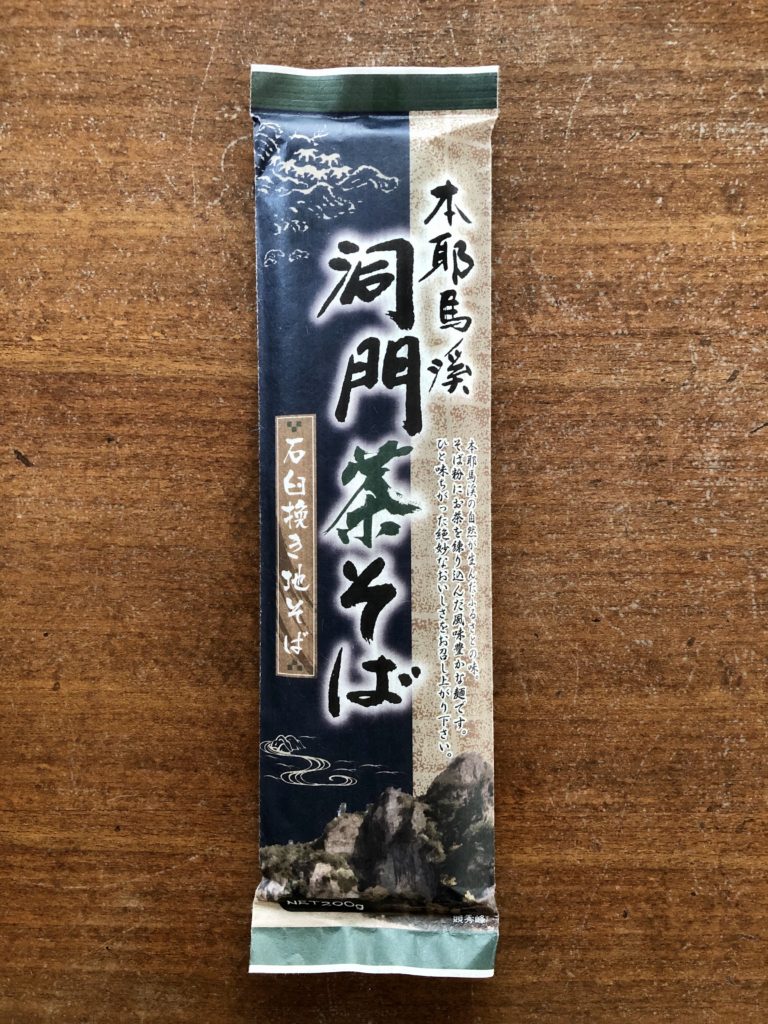

「垂れ味噌」からの「煮抜き」で食す

当時の江戸は醤油が普及する前で、蕎麦の味付けは味噌が主流だった。水で薄めた味噌を布袋に入れて吊るし垂れてくる汁「垂れ味噌」を作り、これに酒と鰹節を入れてさらに煮込んで濾した「煮抜き」ができる。薬味に辛味大根やあさつきを入れたらしい。

やってみた、、、。

かなり食べやすくなったが、まだ旨味は弱い。逆にそばの風味が楽しめるということか。

現代の蕎麦汁は旨味が強すぎて、どんな蕎麦も同じ味になってしまうのかもそれない。

■あとがき

「垂れ味噌」や「煮抜き」のレシピは諸説ある。

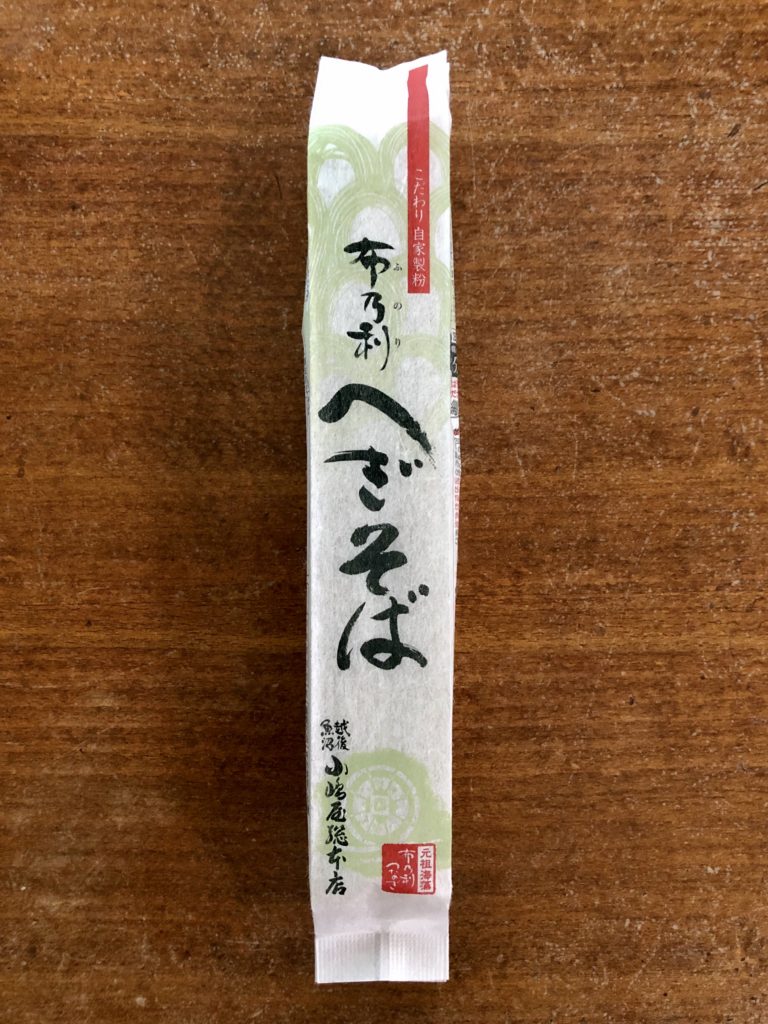

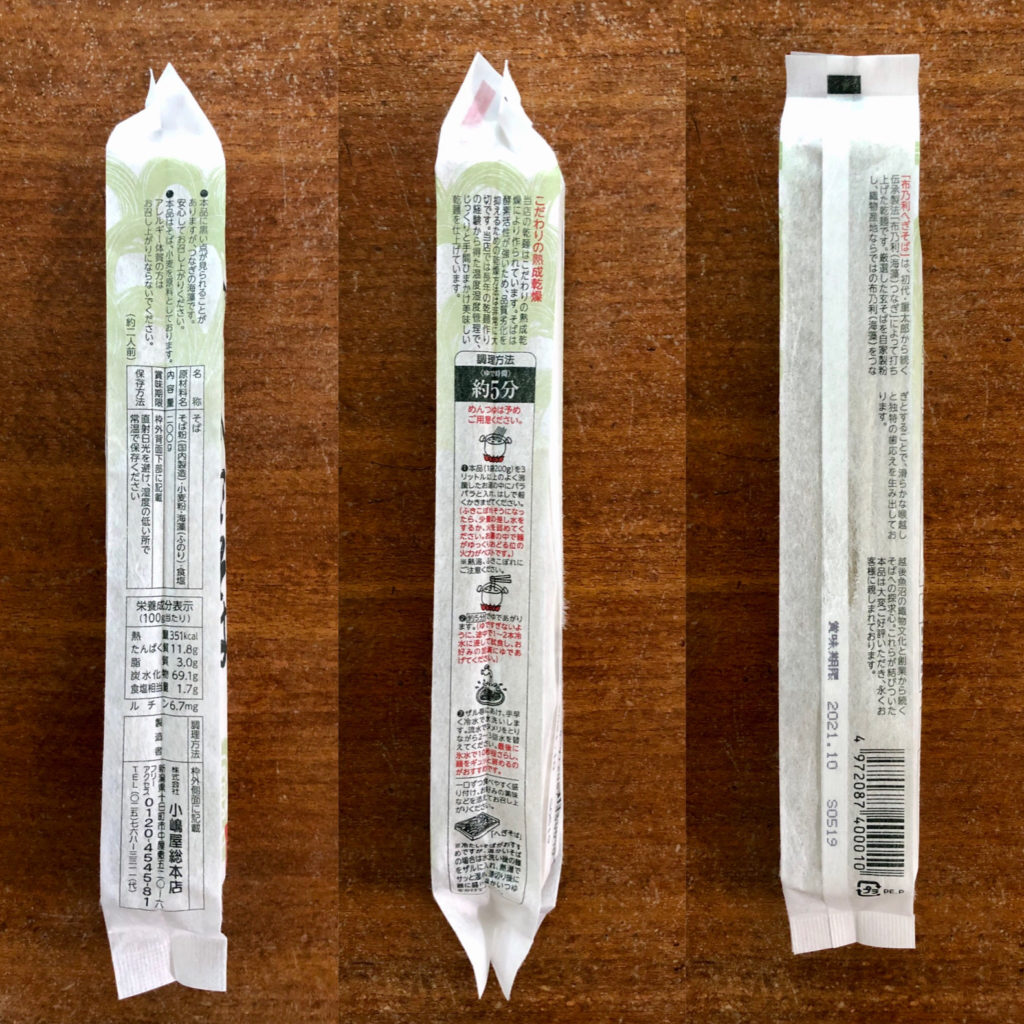

今回は、古江戸の蕎麦文化に詳しい新潟県新発田市の山岳手打ちそば「一寿」さんのレシピを参考にさせていただいた。店主である板垣一寿さんは、大妻女子大学の松本憲一先生と共に、蕎麦に関する研究をしておられ、日本食生活学会でも発表されるなどの活躍されている。

山岳手打ちそば「一寿」

http://www.ichijyu.com/index.html

特定非営利活動法人 江戸ソバリエ協会正式サイト(レシピ)

https://www.edosobalier-kyokai.jp/pdf/koedosobakiri_itagaki.pdf