今年も参加してまいりました乾麺ブランプリ in 駒沢オリンピック公園!

初日はあいにくの天気でしたが妻と娘、知人も娘さんといっしょに参加。雨風をしのぎながらお腹いっぱいになるまで楽しみました。

昨年までは全品500円で統一されていましたが、今回は下記の通り2部門に分けたコンテストとなりました。

①こだわり乾麺部門(250円)

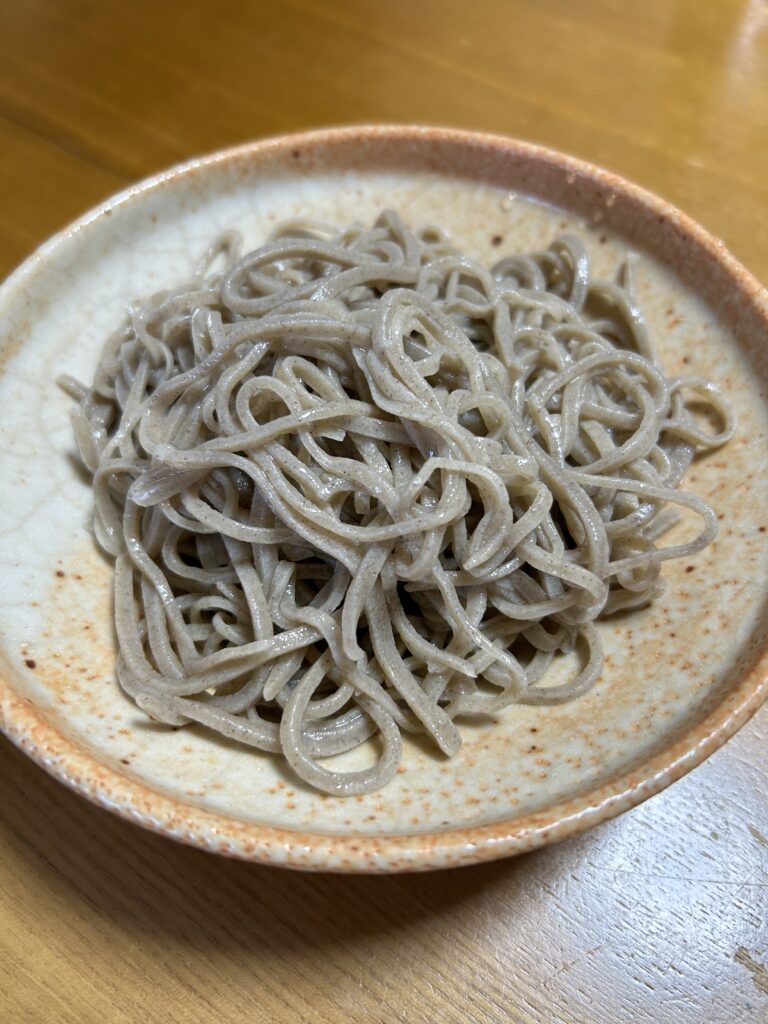

トッピング控えめで、麺自体の美味しさが味わえる新部門

➁アレンジメニュー部門(500円)

味付けやトッピングに工夫を凝らした乾麺グランプリ従来のスタイル

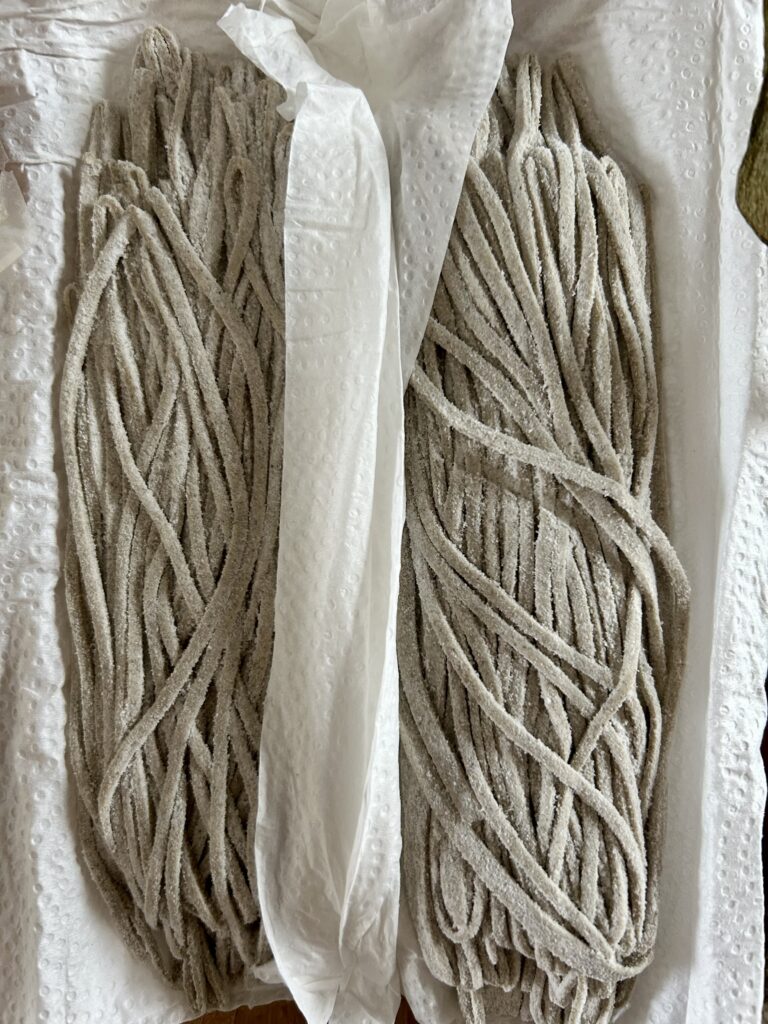

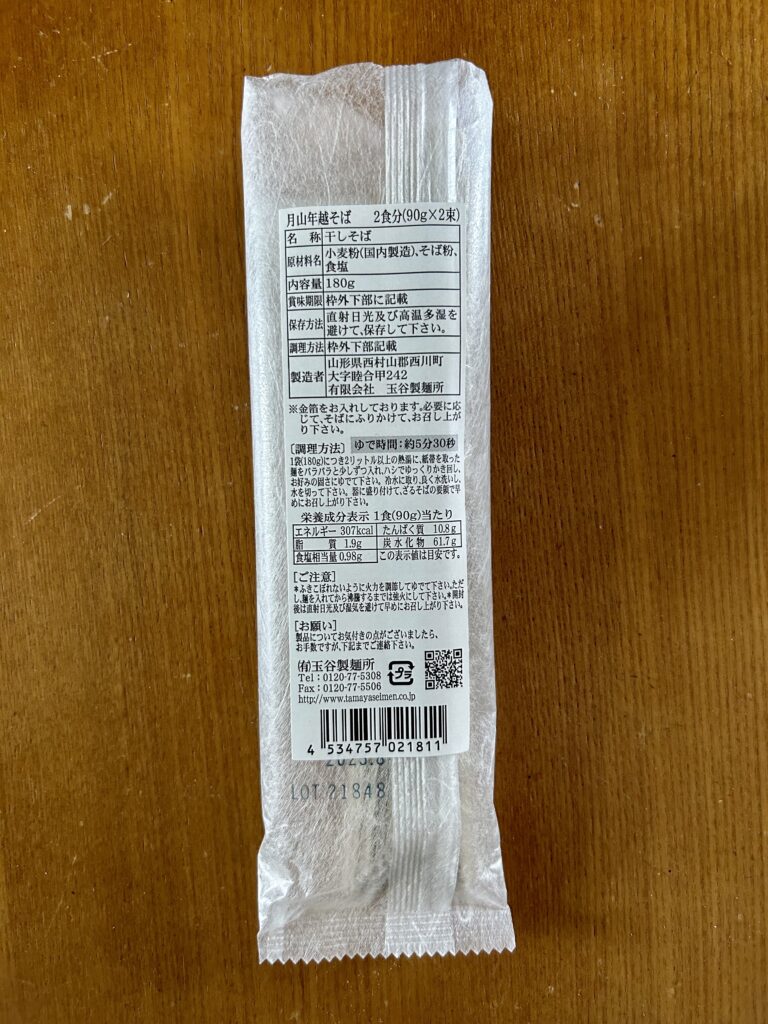

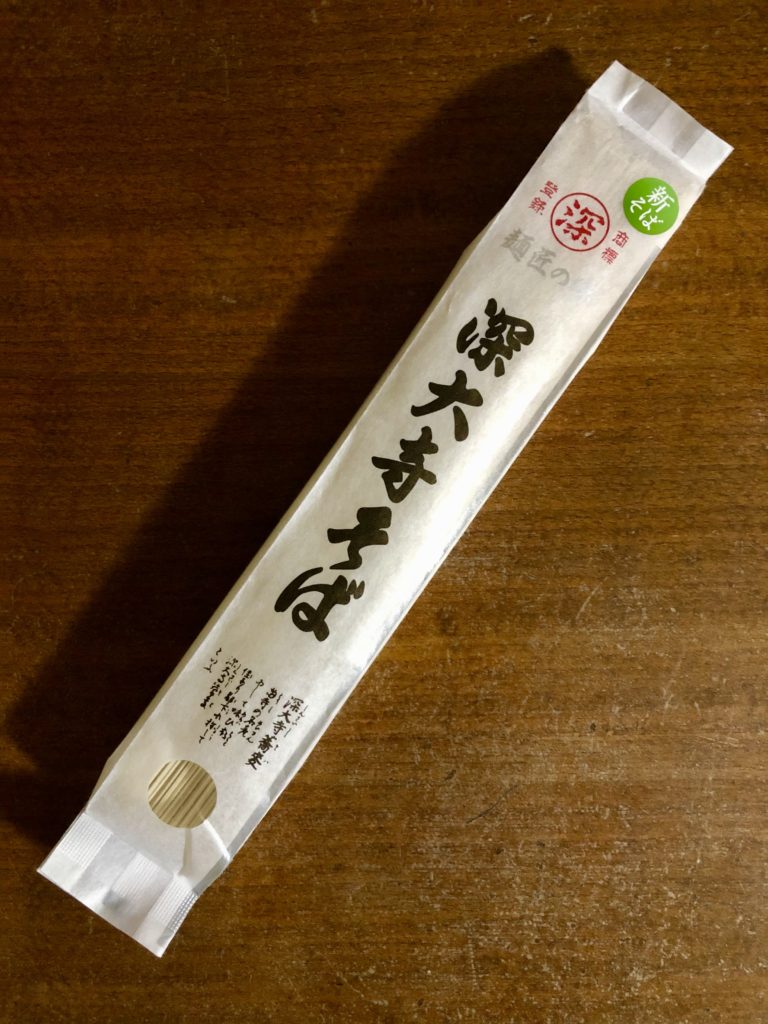

年々トッピングの豪華さがエスカレートして「トッピング・グランプリ」の様相を呈してきていた中、麺自体の美味しさを味わってもらいたい干しそばの出品者としては望んでいたところ。すべての出品者が「こだわり乾麺部門」からのエントリーとなりました。

コンテストの結果は下記のオフィシャルサイトでご覧ください。

→第6回 The 乾麺グランプリ in Tokyoオフィシャルサイト

干しそば日記バックナンバー

・2024年/第5回 The 乾麺グランプリ in Tokyo

・2023年/第4回 The 乾麺グランプリ in Tokyo

雨風のなか多くの人が集まった。スタッフの方たちも大変!

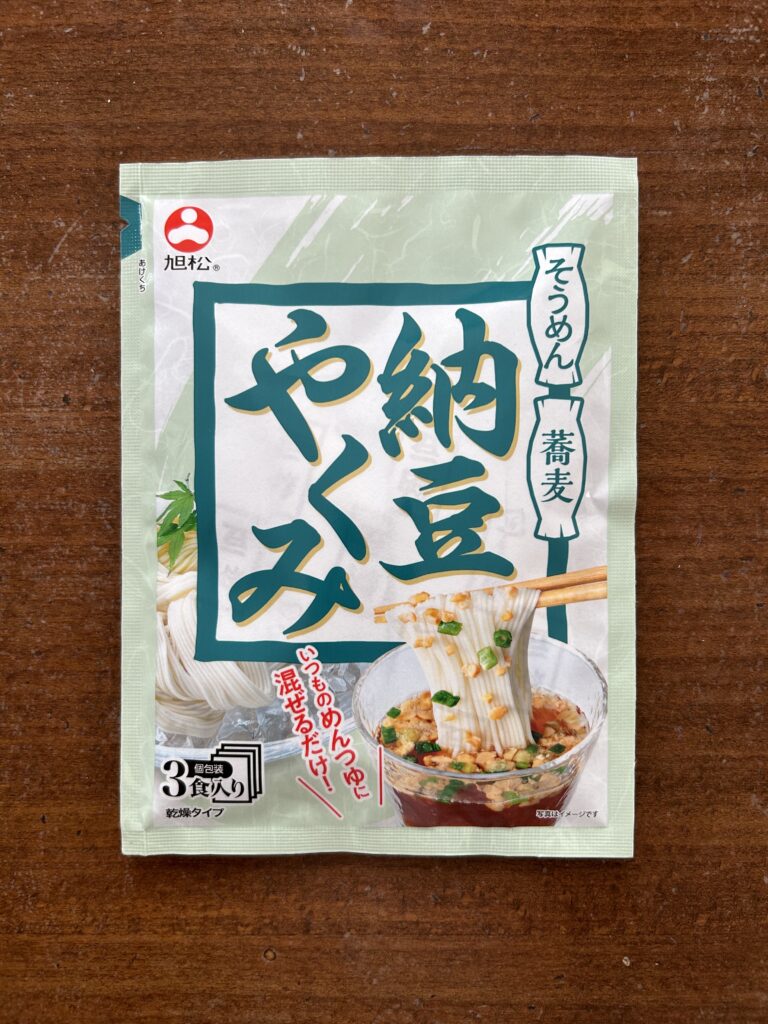

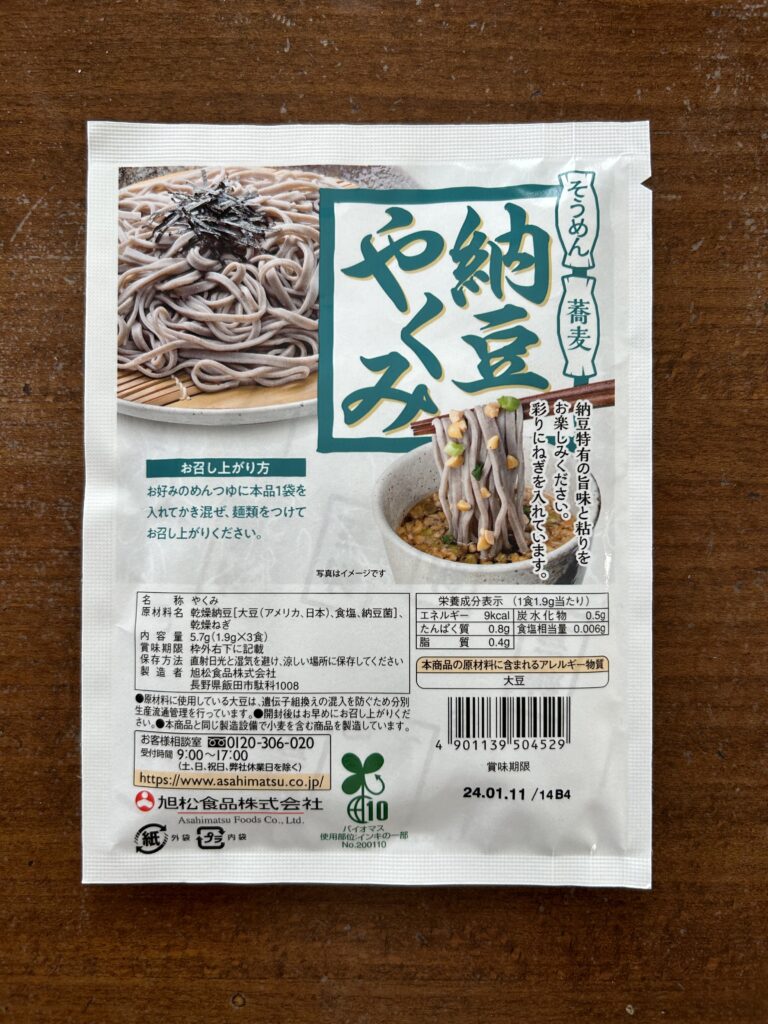

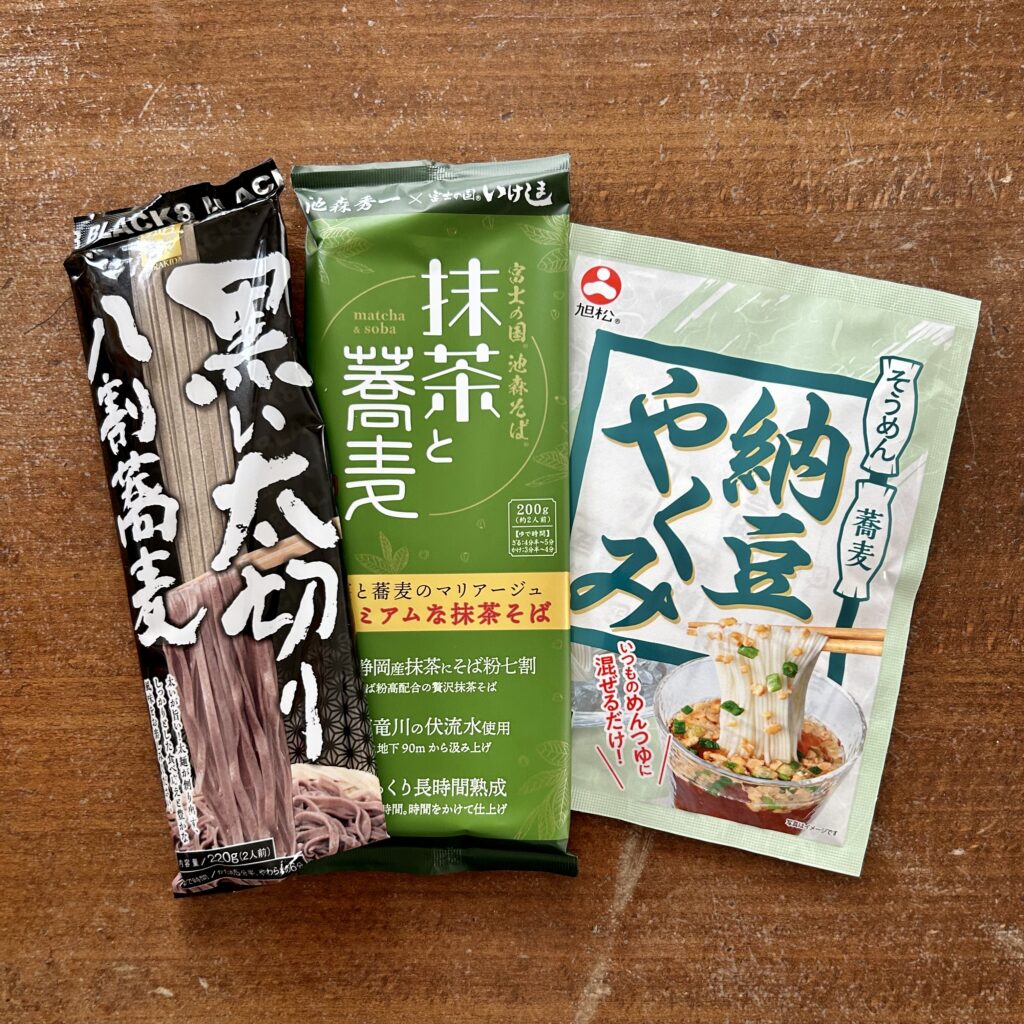

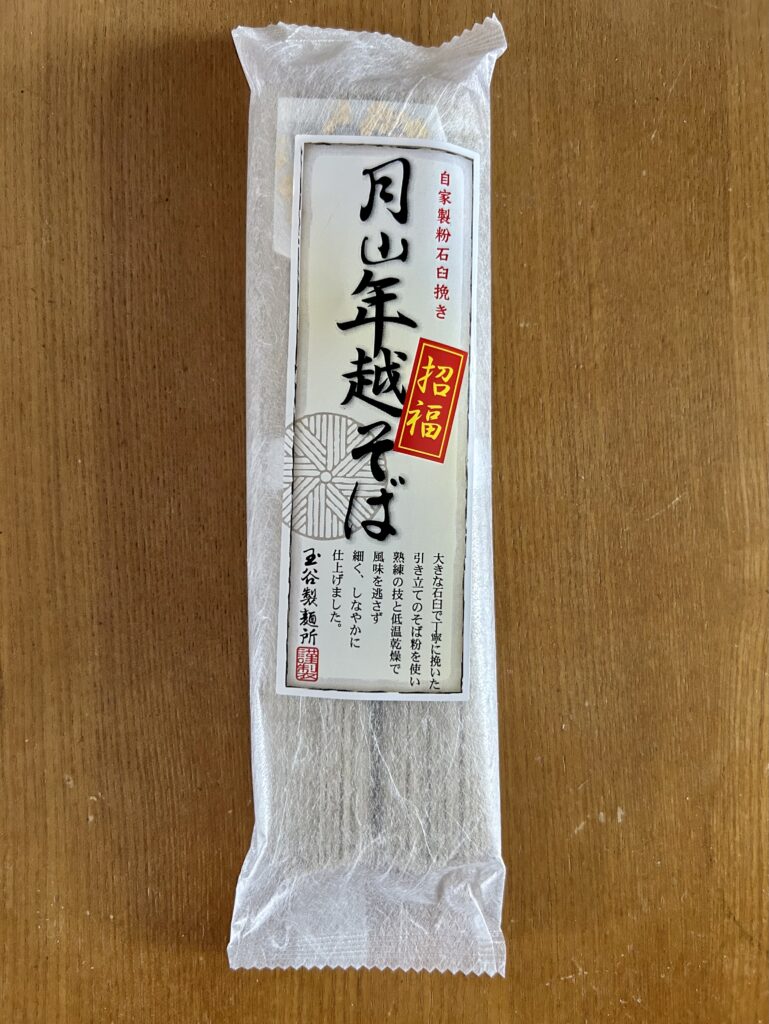

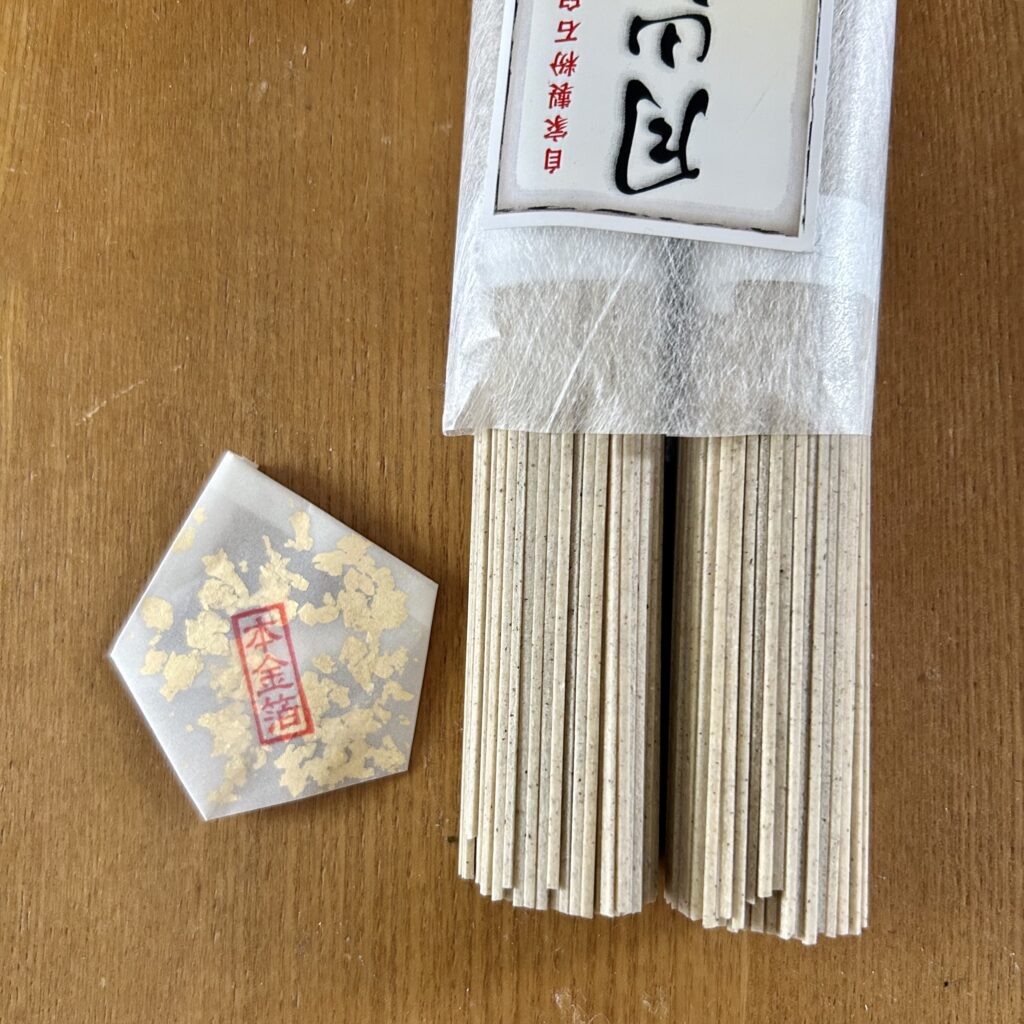

「こだわりの麺部門」にエントリーのお店

「アレンジメニュー部門」にエントリーのお店

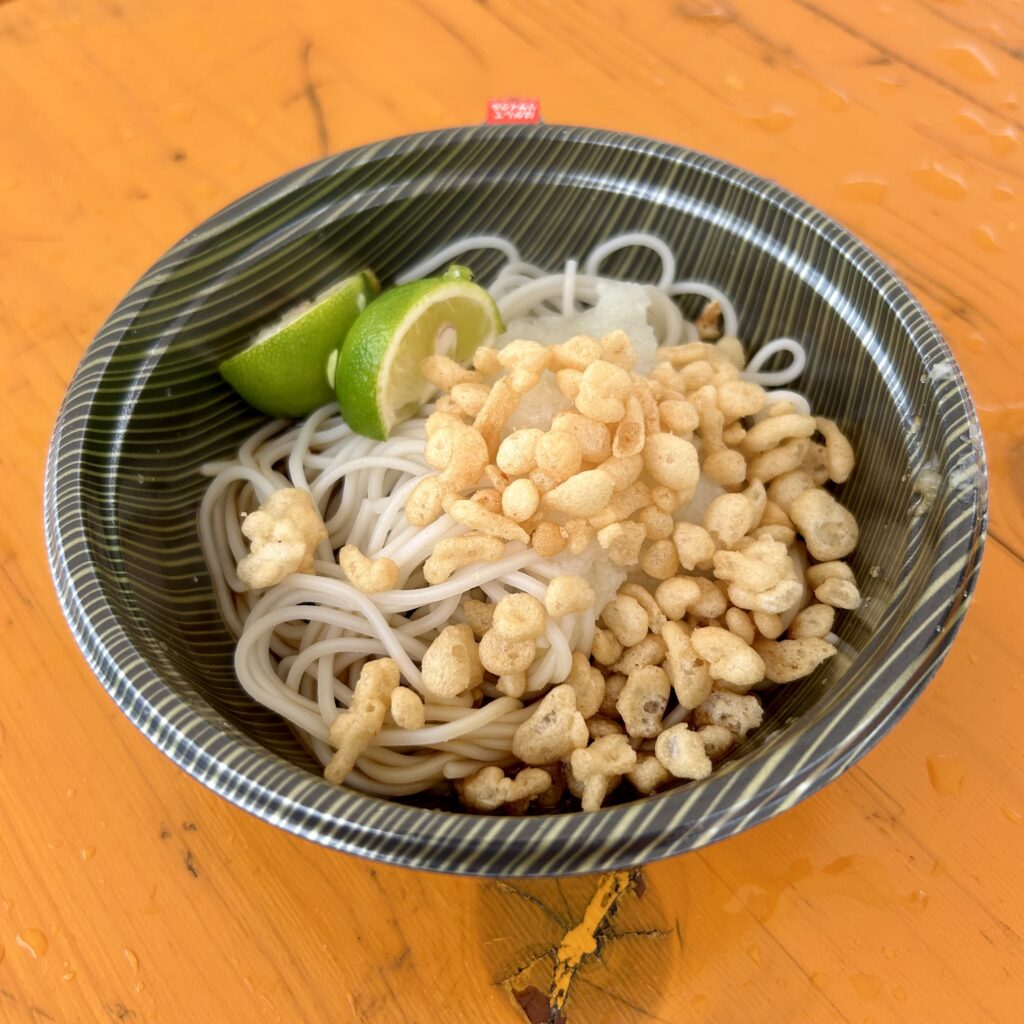

総本家更科堀井監修更科そば(おろしすだちそば)

柄木田製粉・のど越し八割蕎麦(信州けずりぶっかけそば)

株式会社おびなた・絶品つゆで食す信州戸隠そば

キッコーマン株式会社・絶品!玉子に乗った山盛り豚すきあま旨そば

株式会社日本アクセス・長崎のうまかもん満喫!お揚げを開ければあふれる長崎牛&五島美豚と五島うどん

まさか主催者自ら、こんな強烈な一発をぶちかましてくるとは!!そばではないけれど感動したので投稿。個人的にアレンジメニュー部門のグランプリ候補No.1。

ディフェンディングチャンピオンのキーコーマンを打ち破れるか!?